|

|

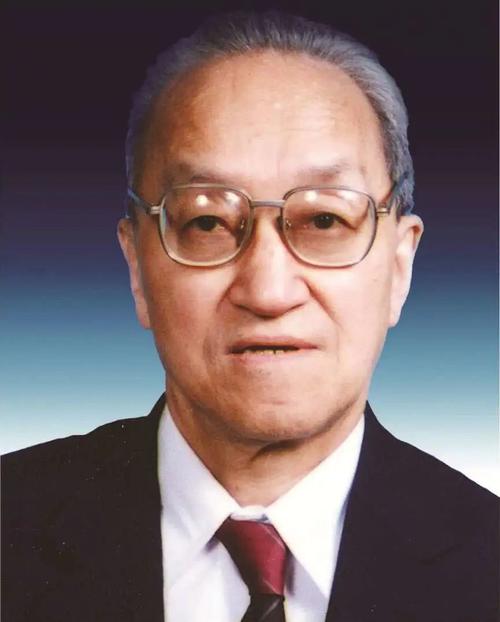

1958年10月16日清晨,中国科学院自动化研究所特殊仪表研究室主任杨嘉墀同赵九章、卫一清、钱骥等人一早来到北京东郊机场。他们将从这里出发,直飞莫斯科,去苏联取经学习放卫星,这是几位科学家的夙愿,他们激动不已。

中国科学院代表团落地后,受到苏联科学院联络人员的热情接待。按照预案,中国方面提出要考察人造卫星研制单位、遥测遥控设备、发射场地设备等,并与有关方面专家进行交流。但是,苏联方面安排的日程却是参加集会、浏览市容、参观博物馆,甚至参加苏联科学院秘书长的追悼会,就是不安排参观科研机构。

经过多次交涉,从10月上旬到11月上旬,中国代表团终于参观了一些研究所,每个研究所仅停留两个小时,走马观花似的看了一些探空火箭和人造卫星上用的模型,还看了一些公开报道过的研究资源。至于中国代表团提出的参观有关空间技术项目均未作安排。大家不得已,只能向中国大使馆反映情况,希望苏联方面扩充考察内容。

一天过去了,两天过去了,终于,苏方正式通知中国代表团:参观人造卫星相关设备要经过赫鲁晓夫批准,因此均未予安排。

后来,代表团又参观了一些天文台、气象局、工业展览会等,苏联先进的工业和科技令大家开了眼界。但至于合作问题,则根本无从谈起。

70天的访问让杨嘉墀认识到,发射人造卫星要有强大的工业基础和很高的科学技术水平,而从我国的国情来看,发射卫星的条件远未具备,应先从火箭探空搞起。事后,杨嘉墀深有感触地说:“发展空间技术,要走自己的路,要靠自己实干,要有自己的实力,要理工结合。”

1958年底,中央候补委员、中科院副院长张劲夫在八届六中全会期间向中央汇报了科学家对研制人造卫星的意见和计划,获得会议赞同,并决定拨款2亿元支持。中科院党组研究确定该项专款重点用来建设迫切需要的高能燃料、火箭发动机和相关配套任务。

| 预先研究得不到领导支持 他说:要耐得住寂寞 | 中国科学报社 2023/12/22 13:03:39 |

| 当选院士后,他被老师要求先读自律典范 | 中国科学报社 2023/12/22 13:01:56 |

| 不惧冷板凳,“文革”被关审查时他还在做卫星方案 | 中国科学报社 2023/12/22 13:01:07 |

| 1975年,他将自己的专利费“变成”一台4KB内存电脑带回国 | 中国科学报社 2023/12/22 12:58:40 |

| 为了“一箭三星”,他们连1毫米的空隙都不放过 | 中国科学报社 2023/12/22 12:58:03 |