吴自良

找到6条相关结果

每当有学生进入吴自良的课题组,却总会被告知:“在吴老师这儿发表论文,那是很难的!”这是怎么回事呢?

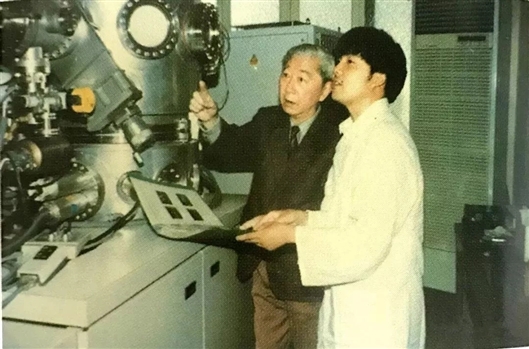

原来,吴自良对学生论文的要求十分严格,注重成果创新和写作质量,反对盲目追求论文数量和低水平重复,更反对粗制滥造的文章。不过,只要他认可一项工作的价值和水平,就会投入巨大的热情和精力,与学生们反复讨...【查看详情】

吴自良对学生的要求高,对自己的要求更是近乎苛刻。他从不在未参与、未亲自审阅修改或没有作出贡献的论文上署名。上世纪80年代末,学生张宏在完成一篇论文后,署上了吴老师的名字,以示论文是在他的支持和指导下完成的。然而,当他们将论文呈送吴自良审阅和修改时,吴自良当即表示:文章可以发,但是自己的名字必须删掉。尽...【查看详情】

作为“甲种分离膜”元件的第一发明人,吴自良却从不把这项成果认为是自己的,他常常讲这项技术的完成是响应毛主席大力协同的号召,在党组织正确领导下大家共同努力的结果,国家给予的“两弹一星”荣誉,是同一战壕里的人们用青春和血汗换来的,不只属于我自己。

在拿到国家发明一等奖的两万元奖金时,他坚持要尽可能分到当...【查看详情】

1935年高中毕业后,吴自良考入国立北洋工学院的矿冶系,恰逢当时航空事业蓬勃发展,在“航空救国”的热潮中,吴自良凭借优异的成绩转入新成立的航空机械系学习。吴自良后来回忆道:“当时校舍比较差,但教师教课非常好,学生学习很用功。”就是在这样的艰苦环境下,他读完了大学。1939年大学毕业后,吴自良经学校推荐,前往...【查看详情】

吴自良在晚年的回忆录《“链条”人日记》中,自称“链条人”,在他看来,自己就是祖国的一根链条。日记中回忆道:“原子弹爆炸成功,举国欢腾,我终于松了一口气,总算完成了‘链条’人光荣的使命。”吴自良用自己的实际行动践行着一代国防人的使命。【查看详情】

1952年,吴自良同复旦大学英文系教师徐仁女士结为伉俪。五十多年两人的生活平凡而幸福。尽管吴自良把大部分精力投入到了工作当中,却并没有阻碍他创造幸福家庭生活的脚步。特别是在他的晚年,吴自良仍奋战在科研的第一线上,他却经常想些办法逗逗自己的老伴。千挑万选之后他花二十元买了一只蝈蝈,兴冲冲地拿回家报喜。老伴...【查看详情】