|

|

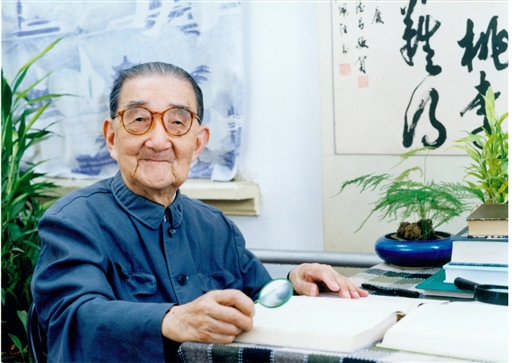

他是1948年第一届中央研究院院士、1955年首批中国科学院学部委员(1993年改称中国科学院院士),自1928年获得德国图宾根大学博士学位证书后,相继于1978年(毕业50周年)、1988年(毕业60周年)、2003年(毕业75周年)和2008年(毕业80周年)被德国图宾根大学授予“金博士”、“钻石博士”等博士学位荣誉证书,被德国政府授予“惟一学术公民”称号。为了纪念他的卓越贡献,太空中有一颗以他名字命名的小行星。他就是贝时璋,实验生物学家,细胞生物学家,教育家,我国细胞学、胚胎学创始人之一,我国生物物理学奠基人,生物物理所创始人。

贝时璋出生于1903年,他的一生与中国科学紧密联结在一起,见证并参与了新中国科学事业的发展与繁荣,为国家培养了一代代科技人才。进入百岁高龄之后,他仍坚持工作,也依然时刻牵挂着国家的昌盛和科学的发展,是永不退休的科学家。2003年9月,贝时璋用两年半时间主编完成的《细胞重建》论文集第二集正式出版,给了自己一份最好的百岁生日礼物。

2009年诺贝尔奖公布以后,贝时璋心情很不平静,对我国科学创新问题陷入了深刻的思考之中。他想起,北京大学教授林克椿1981年在美国斯坦福大学做访问学者时,发现了螺旋状脂质体,1982年《自然》杂志以封面文章的形式发表了这一成果。他认为这是一项很有意义的创新课题,应该继续研究下去,因此特别邀请林克椿和一些研究人员10月28日上午来家里进行讨论。当天,贝时璋问了林克椿很多关于实验情况的问题,问得很仔细。从贝时璋的询问中,可以感受到他心中对一项有意义工作被中断的那份惋惜。贝时璋鼓励林克椿要把这项研究进一步做下去,争取取得更大的成果,并语重心长地鼓励大家“我们要为国家争气”,这句话,他说了好几遍,声音很大、很激动,使当时在场的研究人员们深受感动和鼓舞。

那天,贝时璋精神特别好,特别高兴,和大家讨论了近一个小时。然而,“我们要为国家争气”竟然成为了贝时璋的绝唱,成为他留给科学界的最后嘱托和遗言。谁也没有想到,就在第二天,10月29日上午9点30分,贝时璋在睡眠中安详辞世,永远地离开了他所热爱的科学、他所热爱的国家和人民。

| 巨大的质疑声中,他把丑小鸭养成了白天鹅 | 中国科学报社 2022/5/6 19:56:10 |

| 他为什么能成为中国生物物理学的学科奠基人? | 中国科学报社 2022/5/6 19:55:19 |

| 在一面墙上画出《十二年远景规划》 | 中国科学报社 2022/5/6 19:53:55 |

| 小偷拿走贝时璋的包,却把最贵重的东西都留下来了! | 中国科学报社 2022/5/6 19:52:06 |

| 刚到浙大,就办了个“一人系” | 中国科学报社 2022/5/6 19:51:38 |